|

王琦

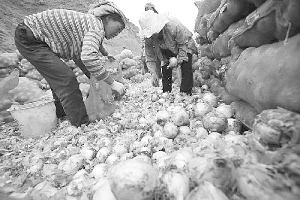

近日,多地农产品出现滞销,很多市长们也帮忙卖起了水果、蔬菜,并号召百姓买“爱心菜”。一些农民表示,明年宁可将地摞荒,也不种了,收不回本钱来。(11月11日央视《新闻周刊》)

农产品滞销这件事,我们并不陌生。今天新疆的土豆,明天湖南的蜜橘,近年来频繁发生的滞销事件,让我们不禁问一句,为什么这种现象此起彼伏?问题究竟出在哪儿?

市长们帮助农民卖菜,号召社会爱心力量,举动固然温暖人心,却不是解决问题的根本。爱心毕竟有限,“爱心菜”不能成为销售滞销产品的主潮流,只有找到滞销的根本原因及解决渠道,才能缓解农民之忧,不让土地沦为荒地。

为了让农民尽快走上富裕小康的道路,各地想了很多办法,鼓励农民改种水果、蔬菜等经济作物。于是,在政府的推动下,各地的特色种植基地迅速建立起来,涌入市场。殊不知,无限度的“扩种”,打破了市场规律,导致产量大于需求,从而出现“丰收伤农”。

正如央视评论员所说,中国的农产品市场很像中国的股市,起伏、波动大。笔者认为,相像之处,还在于同样是投资有风险,入市需谨慎。政府在推广时煞费苦心,在收获时也不能“大撒把”,把风险留给农民自己担。农产品与各家各户的生活密不可分,打破了农民的饭碗就是打破了自己的饭碗。政府在推广种植时应把握市场脉搏,做好市场规划,避免贪多求大,盲目扩大种植面积。同时,在收获前主动为农民找销路,避免“滞销战”来临仓促应战。

农业有风险,风险需共担,对于农产品,政府应抱持风雨同舟的态度与农民共同打好这场“滞销战”。平时,我们听的最多的就是农民们说的没人来收这一问题。诚然,农民的思想意识落后,信息渠道不畅是农民甘于等待的原因,对此农民应打破地头等收购的惯性,走出去,积极为自己寻找出路。不过,政府更应积极为农民架设获取信息的渠道,在各乡镇设立的农科所网点向农民宣讲种植知识,面对买种子的农民给予市场指导,依托乡农科所、乡农委等,对各农户种植品种等进行登记,发布相应信息,建立供销网络,让种植户和收购方都有“地”可寻,从而架起连接农户和商家的桥梁。

在网络大行其道的今天,除了依靠“产——供——销”一条龙的基地化生产外,还应依托互联网资源大力发展通畅无阻的“产——销”通道,减少第三环节,压缩中间成本,在解决农产品滞销的同时,也让广大百姓吃上地头菜,放心菜。