|

兰新良

初冬的午后,我正在暖阳下看书,突然从窗外马路边飘来一声悠长的吆喝声:“ 磨剪子来——戗菜刀——”那如天籁般声音,听起来是那么熟悉亲切!我急忙站起身探头向窗外望去,儿时飘荡在农村的吆喝声顿时在脑海中响了起来……

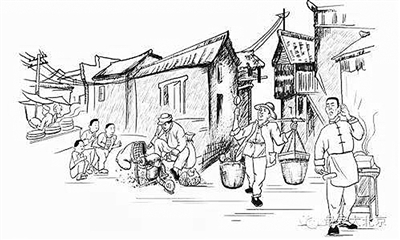

在上个世纪七十年代初的老家农村,没有电话喇叭之类的通讯扩音工具,做生意的摊贩主要靠喊。那时农村离县城远,附近的集市稀少,农户中缺少的物品大多是从走街串巷的小贩处换来的。小贩们就练就了一副好嗓子,大街上一叉腰,脖子上搭一条毛巾,扬起脖子大喊:“破烂换糖球喽——”“卖小鸡小鸭啊——”“崩爆米花喽——”那声音都是拉得挺长,尾音向上,十分动听,又十分亲切。

我从小就是听村里的吆喝声长大的。记得有个卖油条的老人,至今脑海中仍能隐约记起他的模样。衣衫黑亮,泛着油光,骑着一辆加重的自行车,车后封着一个红荆条编成的筐,筐里装满了油条。他是这样吆喝的:“果——子——咧——,新——炸滴——果子!”他的喊声前半截一字一顿,后半截两字一顿,不急不缓,铿锵有力。他的油条是那种标准的北方果子,肉厚,软乎,老人们极喜欢。还有一个卖油条的矮个中年人,他的吆喝很特别,喊得像跟人打架是的。“果子!果子!大果子!大果子——咧——”前面像热锅炒豆子,噼里啪啦地爆,后面一个“咧” 字拉得老长,然后上扬,扬到最高处,再往下降,极具有穿透力。这人卖的油条其实就是果子片,有的还沾了糖,又香又甜又脆,小孩子们都爱吃。

最萦绕在心间的还是卖货郎的吆喝声。卖货郎手推一辆小推车,上面用铁丝缠绕成网状的笼子,笼子里面放着针头线脑,还有我们小孩子喜欢吃的面糖、水果糖、糖稀和各式各样的玩具,着实惹人眼。货郎把小推车放下,手中拿一面拨浪鼓,极有韵味地一摇,然后亮开嗓门,高声吆喝着: “废塑料,破布鞋,头发辫子拿出来……”“长头发,换娃娃!”他的喊声就跟唱歌似的,宛转悠扬,不着急,声音也不大。 在那个物资匮乏的年代,这些东西深深地诱惑着我们。虽然没钱买,我和小伙伴们也会傻傻地跟着他们从巷头走到巷尾,常常忘了回家吃饭。

最美丽的吆喝声来自酷夏。“甜——冰棍儿——咧,甜——冰棍儿——咧”,令人口舌生津的吆喝声由远而近,又由近而远。一个甜字,喊得你直流口水。叫卖者是大高个,瘦瘦的,自行车的后座上绑着一个白色木箱。每每听到这叫声,我不由自主地摸摸口袋,期盼那里能蹦出几个硬币来。

印象最深的还有个卖香油的老人。他很少喊,他每日来卖香油就是敲着个木梆子,“当、当、当”声音很是特别。老人年龄很大了,香油很好卖。有一段时间,时常听到一阵吆喝声,随着声音望去,只见一位四十多岁的中年男子,推着两铁皮桶香油,一边走一边吆喝道:“香油噢,谁买香油噢!”吐字清晰,有轻有重,有高有低,尤其那尾音拖得老长老长,煞有节奏。洪亮的叫卖声,可是人们好像不太买账,来了几次渐渐熟了才知道他是老人的儿子。为了不让老人劳累,儿子替老人卖香油,可是大家只认梆子声,不认吆喝声,这也是有趣。

到了冬天农闲季节,小小的村子便成了小贩们卖弄吆喝的舞台。常常早晨一起床,大街就会传来“卖豆腐啦,刚打的豆腐——呃!”的吆喝声。紧接着卖油条的吆喝声接踵而至,一会儿, 又传来“卖凉粉喽——凉粉来了哦!”的吆喝声,从早到晚,吆喝卖吃的,吆喝卖穿的,吆喝卖用的,形形色色、五花八门,不绝于耳。那游走在农村间的或悠长或婉转的吆喝声,像跳动的音符,给乡村的大人孩子们带来无限的愉悦。在那个物质和精神都极为匮乏的年代,那质朴的吆喝声能熨服人们的心灵,给人们带来希望和梦想。

如今在农村里超市、小卖铺很多,附近村庄三五天一个集,物质极为丰富,那淳朴的吆喝声再也很难听得到了,即使农忙时偶尔到村中有走街串巷卖菜的,也是一辆三轮车,慵懒地在街道上慢吞吞地走着,车上绑着录了音的小扩音器反复地放,机械般单调重复,少了吆喝声的抑扬顿挫,少了儿时的热闹与喧嚣,更少了孩童们围着小贩你追我赶的情调。

记忆里那些美好的吆喝声已经消失在岁月的深处,离我们渐行渐远,远成了一个个鲜活的梦。我也唯有在梦中才能重拾曾经的温馨,去寻找那一段永远不可复制的旧时光旧情节……

(作者单位:孟村回族自治县公安局)