|

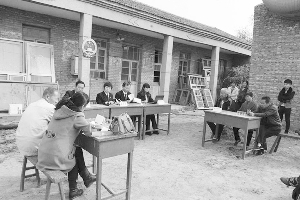

本报讯 (记者 张兰华 通讯员 张婧)日前,衡水市中院民一庭法官到冀州市冀州镇孙郑李村,以现场开庭的形式审理了一起赡养纠纷案件。案件的上诉人刘某现住孙郑李村二儿子家中,因赡养问题将其长子、三子、长女告上法庭。

刘某共有六个子女,多年来一切开支都由二子支付,刘某患有脑血栓,生活不能自理,常年吃药,二儿子承担其各项费用困难。2012年11月刘某曾起诉,要求被告长子、三子履行赡养义务,法院判决两被告每月负担赡养费50元,其长子负责每月1日至5日照顾,三子负责每月11日至15日照顾,该判决书已经发生法律效力。

近日,刘某又一次起诉长子、三子、长女,表示被告人不履行,请求撤销原判,依法改判。刘某还表示,原判只有被告伺候的天数,没有判决如不履行伺候义务应承担的费用,被告难以24小时定点伺候,要求增加赡养费至每人每月120元,要求被告每人每月负担侍候费用240元。

被告表示,说不伺候母亲不是事实,判决以后共发生两次矛盾,一次因为买的衣服老人穿着不合适,还有一次是因为发生口角二儿子插着门不让进去,所以伺候不了老人。而每次到了履行期的时候都是主动把钱送到法院,让法院转交,不是法院强制执行的。

调解过程可谓举步维艰,双方各执一词,而且情绪越来越激动,一度互相谩骂,互爆粗口。该案主办法官许晓芬耐心地做思想工作,对其子女分别进行了教育开导。许晓芬表示,赡养父母是中华民族的传统美德,也是子女的法定义务,不得附加任何条件。要依法做到老有所养,老有所依,切实完善老人保障制度。并在庭后让现场百姓说说对此事的看法,劝导双方当事人。最终,各方当事人虽然没有自愿达成调解协议,但均表示会主动承担起各自的赡养义务。

民一庭针对此类赡养纠纷,迅速反应,耐心细致地为双方当事人做调解工作,受到了当地群众的一致好评。徐晓芬说:“我们跑一点路,受一点苦都没什么,通过巡回审判,在方便群众诉讼、增进群众感情、强化亲民作风的同时,让老百姓感受司法、亲近司法,将先进的法治观念融入了百姓心中,进一步密切联系了群众,提升司法公信力,这才是我们的目的所在。”